Author Archive

廃業する会社を買う方法 5つのメリットと注意点をまとめました

廃業する会社が増えています。

2019年における愛知県下(名古屋市ふくむ)の休廃業の件数1156件であり、前年よりも80件増加しました(調査会社の統計より)。

それにともなって、「廃業する会社を買う方法が知りたいです」「どうすれば廃業する会社を買うことができますか?」という相談が増えてきました。

「廃業する会社を買うことにはメリットがあるから」、だといえます。

ただ、廃業する会社を買う際の注意点を見落としてしまい、あとで不測の事態におちいったケースもあります。

そこで、今回は廃業する会社を買う方法、そのメリット5点、注意すべき点をまとめました。

これを読んでいただければ、廃業する会社を買う方法、メリット・注意点がご理解いただけると思います。

廃業の一般的な手続きや流れについては「破産・清算業務(廃業・会社をたたむ方法)について」をご覧ください。

【廃業する会社を買う方法】

①全株式の譲渡を受ける。

②廃業する会社の事業の譲渡を受ける。

③廃業する会社を会社分割によって一部を分割する。

以上の3つの方法が考えられます(→詳細については「M&Aの方法」をご覧ください)。

当事務所が関与した案件では、②廃業する会社の事業の譲渡を受けるという方法がほとんどです。

その理由は、②事業譲渡の場合、廃業する会社の優良部門のみを切り出して譲渡することができ、しかも負債を切り離すことができるからです。

その他にも細かな理由はありますが、この点が最大の理由です。

【廃業する会社を買うメリット5点】

⑴ 買収の価格をおさえることができる

一般的なM&Aでは、一定程度の利益が出ている会社を高く売る、という方向で買収協議が進みます。

他方、廃業する会社は「後継者が見つからない」「収益が少ない」といった理由で廃業に追い込まれそうなケースが多いため、一般的な買収対価よりも安く買収できます。

この点は大きなメリットと言えます。

⑵ 取引先の確保

廃業する会社の取引先が確保できる、という点も大きなメリットです。ただ、この点は業種にもよります。

⑶ 従業員の確保

廃業する会社は、雇用されている従業員が在籍しており、場合によっては熟練工や優秀な営業マンが雇用されていることもあります。

というよりも、廃業する会社を買う最大のメリットは、この「従業員の確保」といってもいいかもしれません。

逆に言えば、廃業する会社に残っている社員が優秀ではない、ほぼ全員退職する、というケースであれば買うことは見送るべきと考えます。

⑷ 企業秘密・ノウハウの入手

廃業する会社でも、利益を生み出す源泉を有しています(正確には、「利益を生み出していた」かもしれません)。

この点は、企業秘密であったり、特殊なノウハウであったりします。また、強固な取引先との関係性もプラスされて、企業秘密となっている場合もあります。

こういった、外部の人間が知ることができない企業秘密・ノウハウを入手できるという点も、廃業する会社を買う大きなメリットといえます。

⑸ 節税対策の内容

廃業する会社のほとんどが中小企業です。そして中小企業のほとんどが、節税を行っています。

具体的には、「役員報酬を高くする」「不要な支出(たとえば家賃など)を経費としている」といった点です。

こういった節税対策をやめれば、利益を確保できるというケースはよくあります。

この点も廃業する会社を買うメリットと言えるでしょう。

【廃業する会社を買う際の注意点】

⑴ 簿外債務

「廃業する会社を買ってみたものの、決算書にのっていない債務があった」

こういった典型的な簿外債務は、よくあるといえます。

ですので、事業譲渡によって債務を切り離して事業だけを買う、というのがベターと言えます。

⑵ 取引先との契約終了

さきほど、メリットとして「取引先の確保」をあげました。

逆に言えば、「継続するはずの取引先との契約が終了となった」という事態が発生すると、メリットが失われることになります。

この点は取引先との契約書や引継ぎがどのようにできるか、といった点を調査することで予防することできます。

⑶ 従業員の離反

また、メリットとして「従業員の確保」もあげました。

そのため、「確保できるはずの従業員が退職した」「ついてくると思っていた社員が実は会社とトラブルになっていた」という事態に直面すると、かえってデメリットになります。

この点は事前に調査することで、ある程度わかると思います。

⑷ 旧経営陣のヒアリング・引継ぎ

以上の注意点は、すべて「旧経営陣からの事前のヒアリング」「旧経営陣による業務の引継ぎ」といった方法によって予防することが可能です。

中小企業においては経営陣による経営方針・営業といった点が大きなウェイトを占めます。また、簿外債務も、ほとんどが旧経営陣に関するものです。

ですので、旧経営陣とヒアリングを十分に行って、廃業する会社の全容を把握する、この点が最大のキモになると思います。

以上が、廃業する会社を買う方法、そのメリット・注意すべき点のまとめになります。

廃業する会社が事業譲渡を検討する場合、あるいは廃業予定の会社を買収する場合には、早めに専門家の相談を受けることをおすすめします。

廃業する会社もいろいろですので、実際には会社の中身を慎重に見ないと、あとになって不測の損失をうけることがあるからです。

当事務所では、廃業を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

名古屋地方裁判所における法人破産の流れについて

法人破産に関する相談が増えています。

そのなかで「破産というだけで不安なのに裁判所での手続きとなると、よくわからないから不安でしょうがない」という声をよく耳にします。

当事務所は名古屋市内にあるので、名古屋地方裁判所に破産申し立てを行うことが多いです(過去の倒産案件の実績については→弁護士紹介をご覧ください)。

そこで、今回は、法人破産の名古屋地方裁判所における流れについて解説します。

この解説を見て頂ければ、名古屋地方裁判所における法人破産の流れが理解できると思います。

できるかぎり分かりやすく具体的に解説しますので、すこしでも不安が解消されればと思います。

■破産件数の推移

名古屋地方裁判所(一宮・豊橋・岡崎の各支部を含みます)における破産件数は以下の通りです(愛知県の司法統計によります)。

平成26年 3158件

平成27年 3043件

平成28年 3038件

平成29年 3326件

平成30年 3450件

以上のように、平成28年までは微減していたのですが、平成29年より増加に転じていることがわかります。

ただ、この統計は「個人の自己破産」「法人破産」すべてを含んでいます。

■法人破産の流れ

一般的な法人破産の流れは「法人破産の手続きの流れ」をご覧ください。

以下はおおまかな流れです。

①弁護士に相談

↓

②弁護士に法人破産を委任

↓

③弁護士が法人破産の通知書を債権者に発送=破産申立準備を開始

↓ ③の1か月~2か月後

④弁護士が裁判所に破産申立

↓ ④の2週間~3週間後

⑤裁判所が法人について「破産手続開始決定」を下す

↓ その後、破産管財人が資産の換価や債権の調査等を行います。

⑥約3か月後に裁判所において第1回の債権者集会が開催

↓

⑦終了集会・同時廃止等による破産手続きの終了事由

⑤の6か月後~1年後 破産手続の終了

以上が大まかな流れです。より詳しい解説については「法人破産の流れが知りたい方、必見です」をご覧ください。

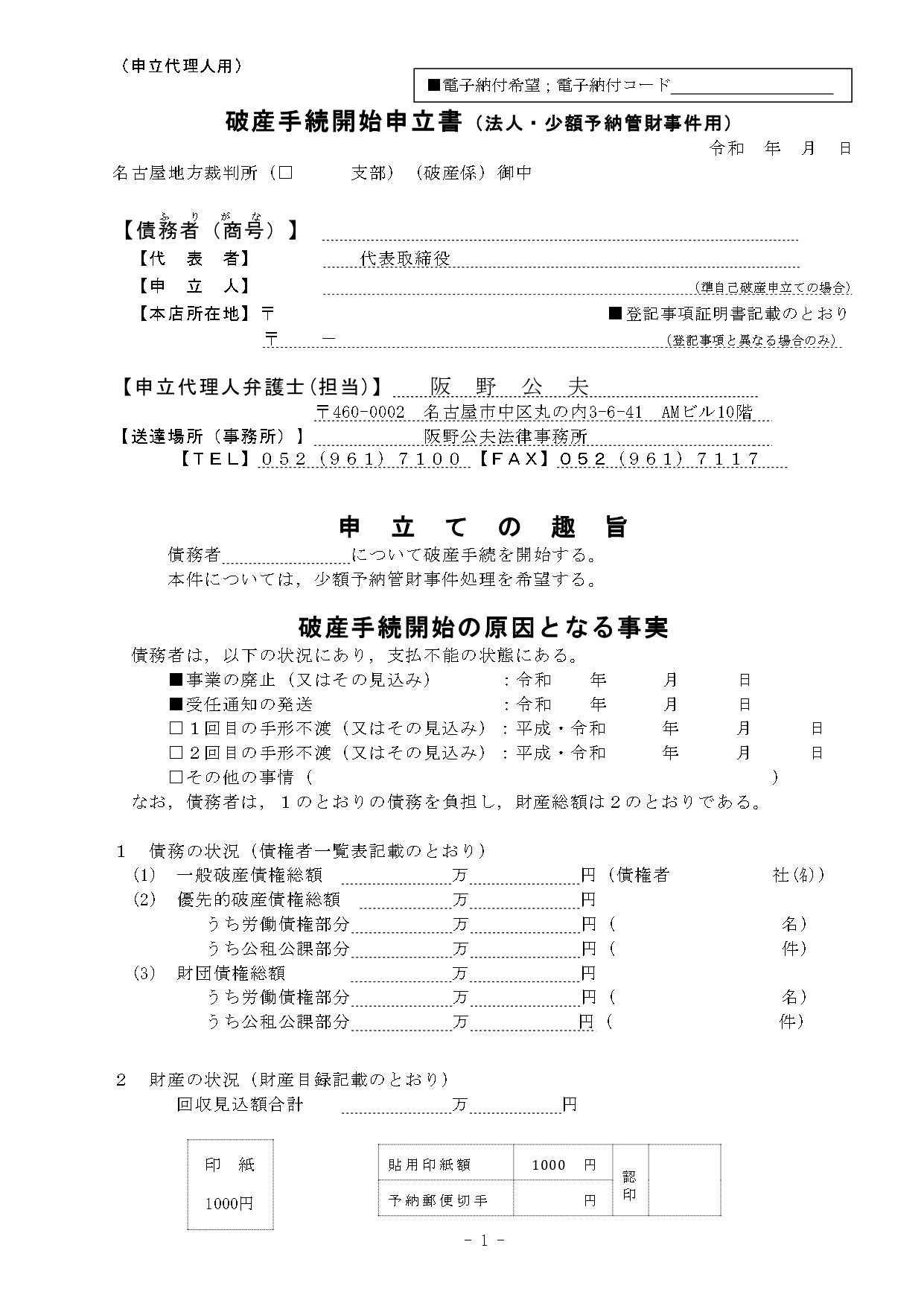

名古屋地方裁判所は愛知県弁護士会と協議して、④裁判所に破産申立をする際の「申立書」のひな型について意見調整しています。

当事務所では、「申立書」のひな型を用いて(若干修正して)、法人破産の申立てを行っています。

以下の「申立書」を見て頂ければ、名古屋地方裁判所において、破産の申立てのためにどのような準備が必要かが分かるかと思います。

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

飲食店の営業譲渡 手順のまとめ③営業譲渡後の流れ

今回は「飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」の第3回(最終回)になります。

今回は③営業譲渡後の流れについて解説していきます。

今回の内容を理解して頂ければ、飲食店の営業譲渡後の流れが理解できると思います。

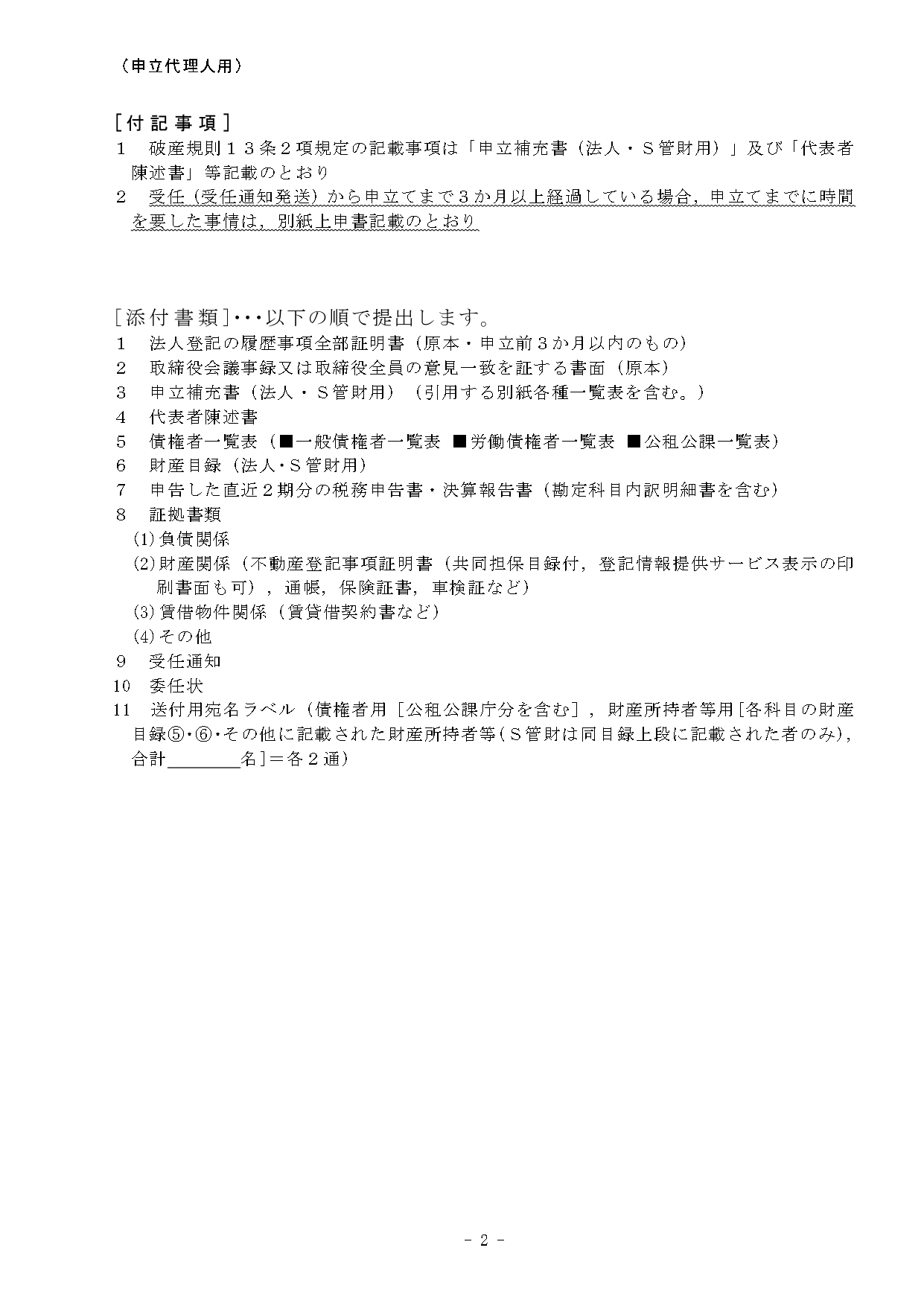

今回も以下の具体例をもとに解説していきます。

■A株式会社(a代表取締役)が飲食店Bを経営。

■A株式会社はBの開業資金や運転資金の借り入れが膨らみ債務超過。

■a代表取締役は、知り合いのC株式会社にBの営業譲渡を検討。

■営業譲渡後、A株式会社は破産(特別清算)を予定。

結論から言いますと

①A株式会社は破産して清算。

②C株式会社が営業譲渡を受けた飲食店Bの営業を継続。

ということになります。

具体的に言いますと

まず①については、Aは営業譲渡によって譲渡代金を得ます。逆に、飲食店Bの備品や在庫といった資産は譲渡されます。

Aは、過去の負債を抱えていますので、譲渡代金を破産のための費用に充てて破産を申し立て、清算することになります。

破産した場合に重要な点が、「譲渡対価が適性であったかどうか」です。

そのため、「飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」の第1回での対価の算定が重要になるわけです。

次に、②Cが営業譲渡を受けた飲食店Bの営業を継続します。

そのために重要な点は以下の通り。

■Cが飲食店Bの営業に関する許可が必要となること

■飲食店Bの従業員が継続すること(とくに店長などのキーマンの雇用継続ができるかどうかがポイント)

■今までの仕入れ先が今後も食材等の仕入れを継続してくれるかどうか

以上の点をわかりやすくイメージ図にまとめました。

以上が、営業譲渡後の流れになります。

今までの「飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」第1回から今回までを見ていただければ、

債務超過の飲食店について営業譲渡によって債務を切り離して、営業を継続する(旧運営会社は破産)の手順がご理解頂けたかと思います。

ご不明な点等がございましたら、無料相談をご利用ください。よろしくお願いいたします。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

飲食店の営業譲渡 手順のまとめ②営業譲渡の実行(負債の切り離し)

今回は「飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」の第2回になります。

今回は②営業譲渡の実行(※債務の切り離し)について解説していきます。

今回の内容を理解して頂ければ、飲食店の営業譲渡の準備と債務の切り離しの手順が理解できると思います。

今回も以下の具体例をもとに解説していきます。

■A株式会社(a代表取締役)が飲食店Bを経営。

■A株式会社はBの開業資金や運転資金の借り入れが膨らみ債務超過。

■a代表取締役は、知り合いのC株式会社にBの営業譲渡を検討。

■営業譲渡後、A株式会社は破産(特別清算)を予定。

第1回のふりかえりですが、【飲食店Bの営業譲渡に向けた準備】の手順は以下の通りです。

1 A株式会社の決算報告書・明細書(2期分)の確認

↓

2 決算報告書・明細書から最新の「資産」をピックアップする

↓

3 決算報告書・明細書+ヒアリングを基に「賃借・リース物件」をピックアップする

↓

4 従業員の未払い給与の有無・雇用継続の確認

↓

5 譲渡対価の算定+譲渡可能性の検討

↓

6 譲渡先の探索(機密保持契約の締結)

以上の手順で準備を進めていきます。

次に、今回の本題である「営業譲渡の実行」に進むことになります。

具体的に手順を解説します。

7 機密保持契約書の締結と資料の開示

6において【〇〇市 飲食店(種類〇〇) 譲渡対価〇〇円程度 事業譲渡】といった概要の準備をすることを解説しました。

この概要について譲受に興味を示した候補者があらわれると、機密保持契約書を締結して、基礎資料(初期資料)を開示します。

具体的には飲食店Bの基本情報を開示することになります。

■〇〇市〇〇町所在

■業 種: (居酒屋・イタリアンレストランなど)

■開業日: 年 月

■店 舗:賃貸(3でピックアップした賃貸借:簡略な図面を示すこともあります)

■賃料等:賃料や共益費(ヒアリングにて賃貸人の意向が分かれば記載します)

■席 数:〇〇席

■売 上:月 円程度(直近の売上:1の明細書等で確認)

■経 費:月 円程度(直近の経費;1の明細書等で確認)

■従業員:〇人(4において確認したBに関する正社員・アルバイト)

※とくにキーマン(店長や料理長)の意向は営業の譲渡においては重要。

■リース:〇〇(3でピックアップしたリース物件の内容、月額リース料など)

■什器類:〇〇(2でピックアップした資産の内容、レジその他)

■対 価:〇〇万円(5で査定した営業譲渡の対価)

ざっと以上です。

逆に言えば、以上の基礎資料をきちんと作成するためにも、①営業譲渡に向けた準備は非常に重要になります。

8 基本合意書の締結

買い手候補者(C株式会社)が7の基礎資料を見て、営業譲渡を進めたいと思えば、次に基本合意書を締結するのが一般的です。

基本合意書の内容はケースバイケースで、簡略な場合もあれば、詳細に作りこむこともあります。

ただ、飲食店1店舗だけの譲渡であれば、簡略なものでいいのではないかと考えています。

Bの譲渡における基本合意書のポイントは以下の通りです。

■店舗の賃貸借は賃貸人が「Bは退去してほしい」と強硬であれば、Cが賃借できないことがあること。

■同じように、Bのリース物件はリース会社の意向によって、Cがリース継続できない場合があること。

■そういった様々な理由で「営業譲渡が実行不可」となった場合、A・Cおたがいに「これまでの費用を払え」という請求はしないことの確認。

■対価〇〇万円の確認。ただし、〇〇という事由が発生した場合には増減あり、も確認。

■Bの従業員の雇用継続をどうするかの事前合意。

以上の点はすくなくとも基本合意書に盛り込んでおくべきでしょう。

9 各種デューデリジェンスの実施

基本合意書を締結した後、各種デューデリジェンスを実施します。

公認会計士による会計デューデリ、弁護士による法務デューデリがメインです。

ただ、①営業譲渡に向けた準備において決算報告書・明細書の確認や粉飾の有無に関するヒアリング、その他調査を進めていれば、それほど難しい問題は生じないと思います。

やはり最初の①営業譲渡に向けた準備が重要、といえます。

以上によって、会計面・法務面においてCが「Bの営業譲渡を進めてよい」と判断すれば、いよいよ営業譲渡の契約を締結します。

10 営業譲渡の契約の締結

ようやく営業譲渡の契約の締結まできました。

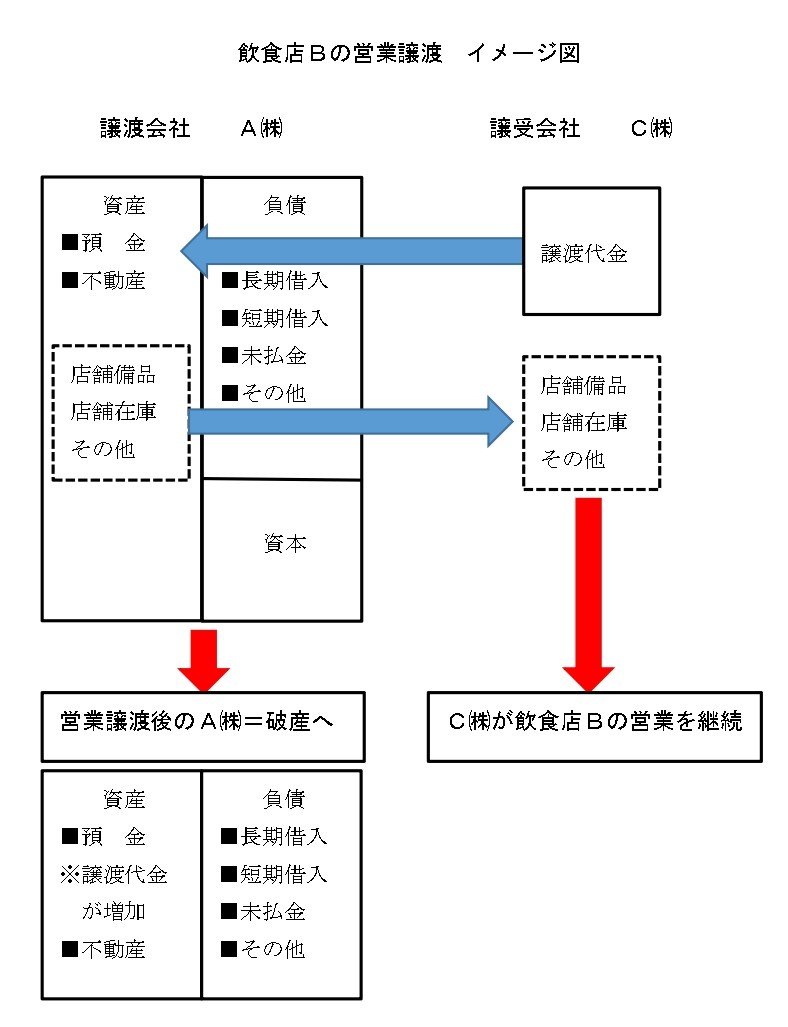

最後に重要な債務の切り離しを行います。

手順は以下の通りです。

①A社の資産と負債を明確にする。

②C社がA社から譲り受ける資産と負債を明確にする。

※資産だけを譲り受けて、負債は譲り受けないこともあります。

③C社が譲り受ける資産と負債を営業譲渡契約書に明記する。

※資産を適正に評価して、適正な対価を算定しておくことが重要です。

④A社とC社が営業譲渡契約を締結する。

⑤C社がA社に営業譲渡契約書に基づいて営業譲渡の対価を支払う。

最後に、A社が営業譲渡後の資産(譲渡対価による現金が増えています)と負債を明確にした貸借対照表を作成します。

以上の手順で、A社に負債を残し、B店舗から負債を切り離して、C社が資産を譲り受けてB店舗の営業を継続することができるようになります。

分かりやすくするために、以下に営業譲渡時のイメージ図を添付しておきます。

次回が、最終回となります。最終回では営業譲渡後について解説します。

ご不明な点等がございましたら、無料相談をご利用ください。よろしくお願いいたします。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

飲食店の営業譲渡 手順のまとめ①事前の準備

『経営する飲食店の赤字が続いているので、営業権を譲渡したいです』

『負債を切り離して、飲食事業を譲渡できないですか』

飲食店の事業譲渡(営業譲渡)に関する相談が増えています。

ですが、飲食店の負債を切り離して営業譲渡を実行する場合、その手順が分かりにくいという相談が多いです。

当事務所では飲食店の営業譲渡を代理人として行うことがありますが、その経験を踏まえて、具体的な手順をまとめました。

そこで、今回は「飲食店の営業譲渡の手順のまとめ」(①事前準備編)を解説します。

※商法上は「事業譲渡」ですが、分かりやすいので説明上は「営業譲渡」という用語で統一します。

このブログで解説する手順を理解して頂けると、以下の具体的な手順がご理解頂けると思います。

■「経営する飲食店を営業譲渡し、飲食店の負債を切り離す」

■「負債を切り離したうえで譲受先が飲食店を継続する」

■「譲渡会社(元経営会社)は負債を清算する(破産)」

大まかな流れとしては

①飲食店の営業譲渡に向けた準備

↓

②営業譲渡の実行(負債の切り離し)

↓

③営業譲渡後の運営会社の破産・清算

となります。

そこで今回は、①飲食店の営業譲渡に向けた準備について解説します。

営業譲渡は事前の準備がとても重要です。

分かりやすくするために以下の具体例をもとに解説していきます。

■A株式会社(a代表取締役)が飲食店Bを経営。

■A株式会社はBの開業資金や運転資金の借り入れが膨らみ債務超過。

■a代表取締役は、知り合いのC株式会社にBの営業譲渡を検討。

■営業譲渡後、A株式会社は破産(特別清算)を予定。

【飲食店Bの営業譲渡に向けた準備】

1 A株式会社の決算報告書・明細書(2期分)の確認

まず当事務所では決算報告書・明細書の確認をします。

なぜなら、A株式会社が破産した場合、裁判所・管財人は必ず決算報告書・明細書(少なくとも2期分)を調査するからです。

「実は粉飾があります」ということもよくあり、どこをどのように粉飾したのか、場合によっては税理士の先生に実態を示すBSの作成をお願いするときもあります。

また「経営者が手書きの申告書を作って税務申告するだけで、明細書なんて無いよ」というケースも稀にあります。この場合、税理士の先生にお願いして、直近1期分の決算報告書・明細書を作成してもらうときもあります。

以上のように、まずは決算報告書・明細書(2期分)を確認します。

2 決算報告書・明細書から最新の「資産」をピックアップする

次に、決算報告書・明細書からA株式会社の最新の「資産」をピックアップします。

これを基に、さらに詳細な「飲食店Bの財産目録(最新の資産明細:簿価&実勢価格)」を作成します。

これが非常に重要です。これに漏れがあると作り直しというだけでなく、後になってスキーム全体の変更が迫られることもありますので、A株式会社のa代表取締役や経理担当者からヒアリングを行って漏れが無いように作成します。

3 決算報告書・明細書+ヒアリングを基に「賃借・リース物件」をピックアップする

2と同時並行して、決算報告書・明細書(さらにヒアリングも行って)から飲食店Bの「賃借・リース物件」をピックアップします。

飲食店は、店舗やレジ・厨房機器の一部等をリースしているケースが多いです。

そのため、C株式会社が飲食店Bを経営する場合に必要な「賃借・リース物件」を明らかにした上で、賃貸人・リース会社と事前協議する必要があります。

具体的には、店舗の賃貸人、レジや厨房機器のリース会社です。

飲食店は「場所」が非常に重要であることが多いので、なかなか移転が困難です。そのため店舗の賃貸人との交渉が非常に重要になります。

そのため、「賃借・リース物件」をピックアップした上で、さらにヒアリングを進めて、「他の会社が賃借・リースすること」が可能かどうかも検討します。

仮に、この時点で「店舗の賃貸人が飲食店Bの退去を強く求めている」「飲食店Bの重要なリース物件の継続が不可」ということが明らかになれば、営業譲渡自体を断念せざるを得ない、という場合もあります。

4 従業員の未払い給与の有無・雇用継続の確認

次に、a代表取締役に対して、飲食店Bの従業員・アルバイトに対する未払い給与があるかどうか、今後、C株式会社が飲食店Bを経営する場合に雇用継続が可能かどうか、こういった点を確認します。

5 譲渡対価の算定+譲渡可能性の検討

以上1~4を検討し、「飲食店Bの営業譲渡ができそうだ」という見込みを確認した後、「譲渡対価」を算定します。

具体的には、上記2の【飲食店Bの資産全体の実勢価格】を基に譲渡対価を算定します。

譲渡対価=現時点の飲食店Bの資産の実勢価格の合計+α(のれん代等)

おおまかには以上のように算定します。

DCF法、キャッシュフローを基に算定などなど、種々の算定方法があります。

しかし、飲食店Bの営業譲渡(事業譲渡)+A株式会社の破産という場合、飲食店Bは赤字店舗のケースがほとんどです。

また昨今の新型コロナウィルス蔓延に伴う外食減少の傾向からしますと、黒字店舗の譲渡はまずありません。

ですので、「飲食店Bの利益を見込んで譲渡対価を算定する」というのは、「赤字だから価値0」という結果になりかねません。

そのため、上記のように【飲食店Bの資産の実勢価格の合計+α(のれん代等)】を基に、飲食店Bの営業譲渡の対価を算定するほうがよいと考えています。

また、A株式会社が破産した後に、飲食店Bの営業譲渡が破産手続きが必ず論点となりますので、譲渡対価の算定は非常に重要です。

6 譲渡先の探索(機密保持契約の締結)

以上の手順で譲渡対価を算定した後、通常は、M&A仲介業者等を通じて、営業譲渡を受けてくれる会社があるかどうかを探します。

具体的には、【〇〇市 飲食店(種類〇〇) 譲渡対価〇〇円程度 事業譲渡】といった概要を提示して、譲渡先を探すことになります。

ただ、飲食店Bのように赤字店舗の場合、なかなか買い手が見つからないことが多いです。

そのため、譲渡先を広く探しつつ、知り合いのC株式会社に正式に営業譲渡を提案する、ということが多いです。

C株式会社は、場合によっては財務DDを実施して、飲食店Bの赤字原因が何かや赤字原因を除去できるかどうか等を調査することがあります。

そのうえで【譲渡対価〇〇円】その他譲渡条件について詰めた交渉を行います。

以上のように、M&A仲介業者等にA株式会社や飲食店Bの機密情報を開示することになりますので、事前に機密保持契約書を取り交わします。

以上の手順で飲食店Bの買い手(営業譲渡先)を探し、譲渡条件がまとまれば合意に進むことになります。

以上が①飲食店の営業譲渡に向けた準備となります。

後日、②営業譲渡の実行(負債の切り離し)・③営業譲渡後の運営会社の破産・清算についてもブログにアップしてきます。

ご不明な点等がございましたら、無料相談をご利用ください。よろしくお願いいたします。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

中小企業の休廃業・解散見込み5万社の衝撃 ~今日の日経記事より

今日(2020年5月31日)の日経新聞朝刊に「中小、休廃業・解散5万件」という見出しの記事が掲載されていました。

2020年の中小企業の休廃業・解散が5万件にのぼる見通しであり、過去最高になる見込みとのこと。また、休廃業が5万件になれば20万人の従業員に影響が出ると予測されているとのこと。

本コラムでは、この記事について深堀したいと思います。

「休廃業」とは、破産や民事再生といった裁判所を通じた清算・再生ではないため、実態の把握が困難です。

ですが、債務超過ではなく、資産超過の状態で、「続けられるけど見通しが悪いから早めに廃業して清算しよう」という判断に基づいて休廃業がなされます。

具体的には、「経営者が高齢化しており後継者がいない」「見通しが厳しくて債務超過に転落する前に清算したい」といった様々な理由があります。

重要な点は、「今は続けようと思えば続けられるけれど、ここで廃業する」と判断する中小企業が5万社にのぼる見込みであり、20万人の従業員に影響が出るということです。

記事には、高齢を理由に廃業を決断した飲食店事業者や「あきらめ時」と判断した経営者の心情が記載されていました。

ですが、廃業を決断した中小企業が、「事業譲渡」といったM&Aを検討しなかったのか、本当に「コア事業」について高い事業価値があったのかどうか、という点は記事では触れられていませんでした。

報道では、どうしても「休廃業5万件」といったインパクトのある数字に焦点が当てられますが、突っ込んで考えると、「休廃業を決断した中小企業のコア事業の価値が高いものかどうか」「継続可能かどうか」という点が重要になります。

休廃業を考える際には、コア事業の価値と継続可能性という点がキモになると考えています。

また、こういった報道を見ると、

「事業継続ができるのであれば、事業譲渡などのM&Aの手法を利用して別会社が事業を継続するということができないものか?」

「M&Aが大企業だけでなく、中小企業にも広がってきているという報道もあるけれど、やはり中小企業のM&Aは手数料が安価になってしまい仲介会社が敬遠してしまうため、広がらないのか?」

と疑問に思ってしまいます。

今後も中小企業のM&Aや事業再生に関して、幅広く本コラムにて紹介していきたいと思います。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

法人破産のデメリットとその対応策

「法人破産のデメリットは何ですか?」

「法人破産を検討していますが、デメリットの対応策はありますか?」

法人破産の相談の際に、こういった質問を受けることが増えています。

法人破産に伴うデメリットは大きいですが、対応策もありますので、十分に検討する必要があります。

そこで、今回は法人破産のデメリットと、その対応策についてご説明します。

本コラムをお読みいただければ、法人破産のデメリットの内容と対応策がご理解いただけると思います。

なお、法人破産の基礎知識については、「破産・特別清算の基礎知識」をご覧ください。

結論から述べますとデメリットは以下の5点です。

デメリット①:法人の事業がすべて停止。すべての取引先・債権者に対して支払不可。債権者からの厳しい督促。

デメリット②:法人の資産は破産手続においてすべて処分。

デメリット③:従業員は全員解雇。

デメリット④:「破産」という風評被害の発生。

デメリット⑤:①にともなって、法人の連帯保証人(主に代表取締役)の責任追及(場合によっては連帯保証人の自己破産も)。

ほかにも過去の処分行為についての否認権行使のリスク等、いろいろありますが主なデメリットは以上の5点かと思います。

デメリット①~⑤いずれも「破産」したとなれば、こういったデメリットが発生することは当然といえば当然の結果といえます。

では、以上のデメリットに対する対応策は何が考えられるでしょうか。

デメリット①・②について

まず債権者からの厳しい督促(とくに経営陣に対する責任追及)については、弁護士に委任することによって収束を図ることが可能です。

また法人の事業について、事業譲渡あるいは会社分割によって引き受け会社・スポンサーに移転して、「事業を継続する」という対応策が考えられます。

この際の注意事項は、譲渡対価を適正に評価すること、評価方法の資料を残しておくこと、という点です。

これを怠りますと、後々「否認リスク」あるいは詐害行為取消権の対象となる、といった問題が発生します。

デメリット③(解雇)について

上記の通り、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業が継続できれば、従業員の雇用も継続するということが対応策となります。

また、雇用継続ができない場合であっても、解雇後の失業保険の給付や、未払い給与に関する立て替え払い制度の利用といった方法により対応することが考えられます。

デメリット④(風評被害)について

この点も、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業を継続し、残された法人を特別清算によって清算することによって風評被害を最小限に抑えることが対応策になります。

ただし、特別清算は残された債権者の「承諾」が要件となりますので、この点がハードルになることは留意しておく必要があります。

デメリット⑤(連帯保証人の自己破産)について

この点は、最終的には債権者との協議となりますが、債権者が金融機関だけであれば、「経営者保証のガイドライン」の適用による保証債務の整理という方法が対応策になります。

ただし、この手法も金融機関の承諾が要件ですので、この点に留意が必要です。

以上のように、法人破産には大きなデメリットがありますが、それに対する対応策もあります。

ですので、法人破産について検討する際には、破産の方法だけでなく、対応策についても慎重に検討する必要があります。

以上のデメリットの内容と対応策を確認しておくと、法人破産における「漠然とした不安」が相当程度、払しょくできるかと思います。

なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は、早めの相談が重要と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

特別清算と破産の違い ~金融機関はどのように見ているのか?

「特別清算と破産の違いはなんでしょうか?」

「債務超過の会社ですが、破産ではなく特別清算で清算できないでしょうか?」

「特別清算」や「破産」のご相談のときに、上記のようなご質問を受けるときがよくあります。

会社が債務超過となり廃業して清算せざるをえない場合、できれば「破産」は避けたいと考えます。

なぜなら、「会社が破産した」となれば、同業者間で大きなウワサとなり、風評被害が出るからです(特別清算は、破産と同じく、債務超過における清算方法なのですが、破産に比べれば風評被害は小さいと言えます)。

そのため、「特別清算」で清算できないか、と考えるのは自然といえます。

ただし、「特別清算」は債権者の同意がないと進めることはできません。

具体的には、金融機関の同意がとれなければ進められません。

※金融機関が債権者にいなければ、金融機関の同意は考える必要はありません。けれども一般的には大口の債権者は金融機関、ということが多いといえます。

そこで、「特別清算」と「破産」の違いを説明し、金融機関の視点を考えたいと思います。

※破産・特別清算に関する基本的な説明については、「破産・特別清算の基礎知識」をご覧ください。

まず、「特別清算」と「破産」の共通点は以下の通りです。

①債務超過であること

②裁判所が関与する清算型の手法であること

主には以上の通りです。

次に、「特別清算」と「破産」の違いは以下の通りです。

①清算の主体が「特別清算」では特別清算人(株主総会にて選任)

「破産」では管財人(裁判所が選任)

②「特別清算」では、債権者の同意が必要。

「破産」では、債権者の同意は不要。

③「特別清算」では、予納金(裁判所に納める手数料)は比較的安い。また比較的手続きが早い。

「破産」は予納金が比較的高額。比較的、手続きが遅い。

主には以上の通りです。そのほかにも特別清算は株式会社だけ、などの違いもありますがここでは割愛します。

以上の点を踏まえて「金融機関の視点」を考えてみます。

特別清算の申し立てをする場合、事前に金融機関に対して『この度、事業を停止して特別清算にて清算したいと考えています。ついては御行に対する借入金を特別清算にて清算することにご同意いただけないでしょうか』と連絡することが一般的です。

これに対して金融機関は簡単に同意しません。

金融機関から見れば債権の放棄ですので、簡単には同意できない、という結論に至るのは当然といえば当然です。

また、実質的な理由もあります。

「破産」では裁判所が選任した管財人が、破産者の資産や債権の有無はもちろん、破産に至る原因や破産前に債権者を害するような処分がなかったか等を調査・報告することになります。

「特別清算」でも、特別清算人が資産や債権等を調査しますが、特別清算人はあくまでも株主総会で選任されただけであり、いわば身内です(通常は、代表取締役がそのまま特別清算人に就任します)。

ですので、金融機関は、貸付金の回収不能(破産でも特別清算でも、この結論は同じです)について、破産であれば、裁判所が選任した管財人によるチェックと報告がなされることから、「回収不能という結論が同じであれば、管財人の調査がある破産で進めてほしい」という考えに至るわけです。

以上の「特別清算」と「破産」の違い、そして「金融機関の視点」を理解しないまま、単に金融機関に特別清算の同意を求めても、金融機関は「同意しません。破産をご検討されたらいかがですか」という回答になることが多いです。

そこで、金融機関に対して特別清算の同意を求める場合、以下の点を説明することが多いといえます。

①外部の専門家(公認会計士など)が、債務超過の原因や不当な処分がないかどうか、また資産の状況や債権の詳細について調査を行い、すべての金融機関に報告すること。

②清算する会社に関して事業譲渡や会社分割その他の手法によって「事業の処分」を行い、その対価を得ることができるため、単に「破産するよりも、特別清算によって清算するほうが清算時の配当が多額になること。

結論だけ言ってしまえば、①清算する会社のすべてを明らかにして、②破産よりも多額の配当を行うので、「特別清算」に同意してほしい、というお願いをすることになるのが一般的です。

もちろん、このようにお願いをしても金融機関が特別清算に同意しないことも多々あります。

やはり、金融機関にとってみれば、貸付金の回収不能を自ら「同意する」というのは、非常にハードルが高いことといえます。

とくに金融機関が嫌がるのは、①に関して、虚偽の説明をしたり重要な事実を隠すことです。

こういった事態が発覚すれば、まず特別清算の同意は難しいといえます(「破産」するほかない、ということになります)。

「特別清算」を進めるのであれば、以上の点を十分に理解しておくことが必要になります。

当事務所では、「廃業・清算、事業再生案件は早めの相談が重要」と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

特別清算の流れ(手続)について

「債務超過の会社ですが、破産以外の清算はできますか?」

「会社の特別清算の流れが知りたいのですが」

このようなお問い合わせやご相談が増えています。

債務超過の会社の法的清算は、すべて破産ではありません。特別清算という方法もあります。

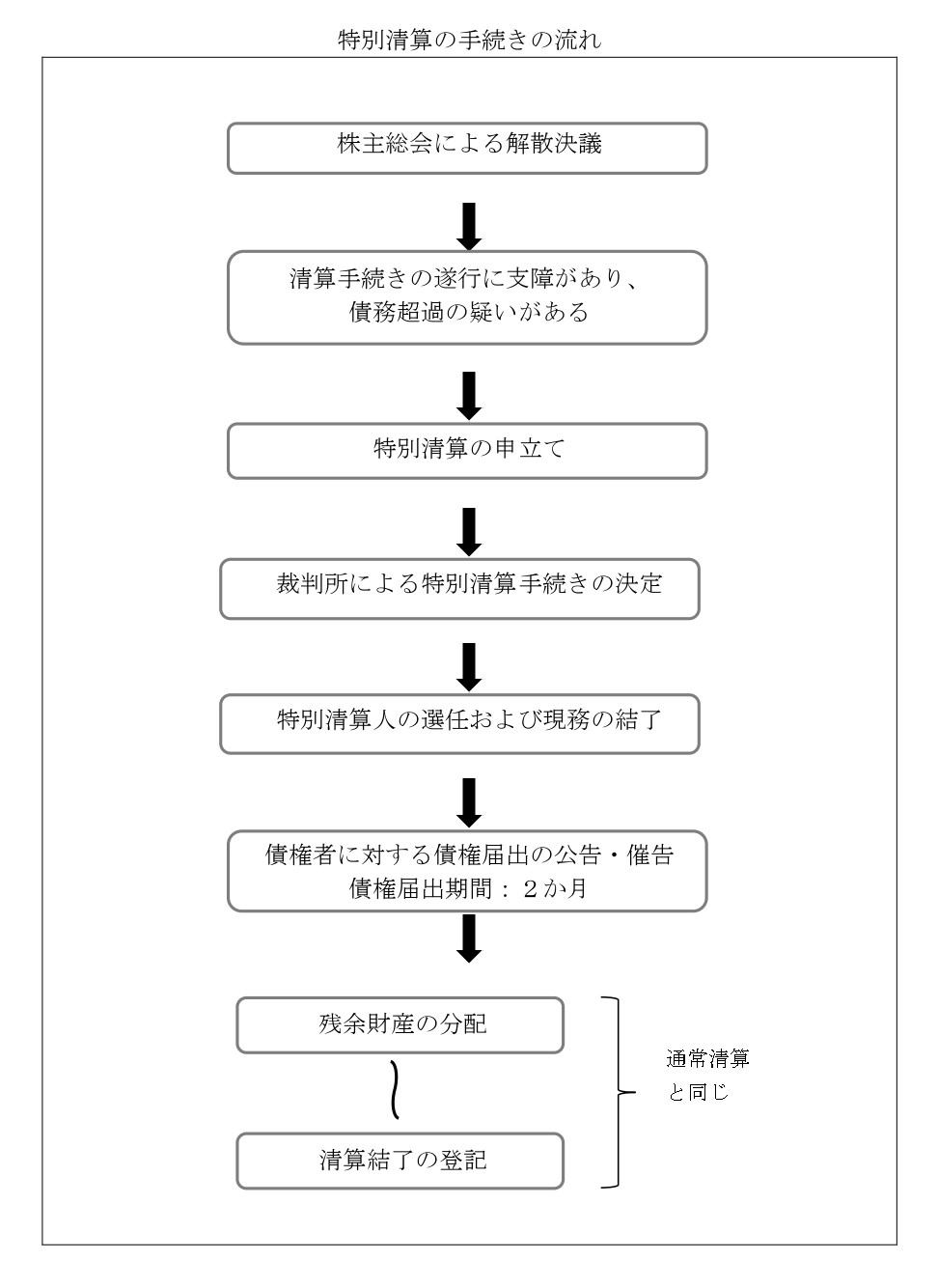

特別清算とは、清算手続きが円滑にいかない可能性がある場合(債務超過など)、手続きの円滑と公平性を担保するために、第三者である裁判所の監督のもとで行われる清算手続きです。

特別清算では、株主総会で選任された特別清算人が、財産目録や貸借対照表の作成などの財産調査などを行ない、一方で債権届出手続き(公告・催告とそれに対する債権者の届出)を行ないます。

特別清算と通常清算・破産との最大の違いは、債権者の「同意」が必要、という点です。

通常清算(一般的には資産超過の会社の清算)、破産(債務超過の会社の清算)では、債権者の同意は不要です(破産・特別清算に関する基本的な説明については、「破産・特別清算の基礎知識」をご覧ください)。

具体的には、特別清算では、債権者に対する弁済の方針を定めた「協定案」、または個別の「和解案」によって「同意」を得ることが必要になります。

通常は、申立前に債権者に対して同意が得られるかどうかを確認してから、申し立てます。

具体的な特別清算の流れ(手続き)については、以下の図表を見ると分かりやすいと思います。

以上が特別清算の流れになります。

廃業や清算については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)

「事業譲渡」が広がると「廃業」が早まる? ~今日の日経記事の解説

本日の日本経済新聞(15面)に

「中小、事業譲渡広がる」「廃業ピーク早まる恐れ」

という見出しの記事がありました。

コロナウィルス感染拡大にともなって「中小企業が事業譲渡を模索する動きが広がっている。」とされ、さらに景気悪化で「買い手がつかない」場合には、廃業のピークが早まるおそれもあるという気になる指摘もありました。

この記事を読まれた方は、

「どうして中小企業で事業譲渡が広がるのか?」(株式譲渡じゃないのか??)

「事業譲渡の動きが広がって、買い手がつかないと廃業が早まるのはなぜか?」

と疑問をもたれた方もいらっしゃったと思います。

この点を事業譲渡の特性(メリット・デメリット)を考えながら、解説します。

まず、「事業譲渡」のメリットとして

①比較的早い

②比較的コストが安い

③譲渡対象を自由に選定できる

という点が挙げられます。

株式会社の「株式譲渡」となると、中小企業であっても、簿外債務のリスクや将来性、事業の採算性を県とするために、デューデリジェンスが実施されるのが一般的です。そのための時間やコストも必要となります。

他方、「事業譲渡」では、デューデリジェンスを実施するとしても、譲渡対象を絞った場合には、比較的早く、しかもコストを抑えてデューデリジェンスを実施し、その後の手続きも簡便に進めることが可能です。

また「会社分割」という「事業譲渡」に類似した手法においても、新設会社の登記などを要するため、早さやコストでは「事業譲渡」のほうがやや有利といえます。

このようなメリットを考えると、業績が急速に悪化した中小企業は、優良な事業部門だけを「事業譲渡」によって早期に譲渡することを検討することが増えます。

そのため、コロナウィルス感染の影響により急速に業績が悪化した場合、中小企業で「事業譲渡」が広がることになると考えられます。

さらに、「事業譲渡」は早期の事業売却による現金化という側面もあります。

すなわち、単に事業用機械といった財産だけを切り売りするのではなく、事業部門をまとめて「事業譲渡」にょって売却したほうが高値で売れることが一般的です。

とくに中小企業では、事業部門を「事業譲渡」することによって早期に運転資金を得ることが重要となる場合があります。

そのため、景気悪化によって「事業譲渡」の買い手がつかないと、運転資金が枯渇し、「廃業」に追い込まれるというケースが増える可能性が高まります。

以上のように、業績が急速に悪化した中小企業にとっては「事業譲渡」による現金化が死活問題になるのですが、買い手がつかないことによって「廃業」が早まる恐れもあるという帰結になるのです。

以上、本日の日経新聞の記事から中小企業の「事業譲渡」と「廃業」について考えてみました。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。

阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。

これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。

当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。

また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。

「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。

事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。

資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)